A literatura brasileira de ficção costuma tratar a história nacional com triunfalismo. São os grandes eventos ou os grandes personagens que monopolizam os romances, as novelas, os contos. Essas narrativas meta−ficcionais (distintivas por diluírem as fronteiras entre História e ficção, seguindo a trilha dos textos biográficos) identificam mecanismos de compensação: a história presente sendo substituída por episódios ilustres, ilustrativos, ilustrados. Em lugar de trabalhar com o real, com a vida pulsante do dia a dia, denunciando os descompassos de um país trôpego e reacionário, enveredam por inúmeros e incontáveis jogos literários, exaurindo toda a substância, toda a carne e sangue que as envolvem.

A História e a história da literatura brasileira nem sempre são dignas de orgulho. Na calada das noites tropicais, aquelas mesmas que jamais se calam no trânsito frenético entre a casa grande e a senzala, os bastardos são instrumentalizados a confirmar o ordenamento vigente. Diante da miscigenação (elogiada em público e considerada espúria na vida privada), raras vezes o trivial aparece diante dos holofotes literários.

Antes de atender um cliente, na manhã daquela segunda−feira, 22 de abril, feriado nacional, o Consertador de Tudo caminha pelo Parque do Ibirapuera. Ao saber pelo rádio que o cortejo com o corpo de Tancredo Neves iria passar por ali, ele decide ver o translado e, de certa forma, se despedir daquele homem engraçado, baixinho, meio corcunda, barrigudo, (...) olheiras fundas, careca.

O Consertador de Tudo é um homem magro, casado, fumante, de idade indefinida, talvez 35 ou 40 anos, embora possa ter entre 45 e 50, talvez mais. Ninguém sabe ao certo. Tem a habilidade de fazer as coisas quebradas funcionarem de novo.

Enquanto caminha pelo parque, para poder ver o cortejo, para poder dar adeus ao morto, o Consertador de Tudo vê que No chão, sobre a grama, um casal se amassava de uma maneira particular, como se fossem duas almofadas viventes, dois bonecos de ar e de plástico vendo qual estourava o outro primeiro. É uma visão inesperada, excitante, contraponto imediato ao enterro que está sendo conduzido pelas ruas da cidade. É a vida respondendo à morte que não se importa com ela − enquanto o sangue circular pelo corpo, o prazer circulará entre as pessoas.

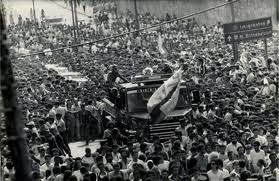

O Consertador de Tudo retoma o seu destino, caminhando apressado na direção do obelisco aos Mortos de 32. Uma multidão na calçada, espera pelo cortejo. Consegue abrir caminho. Consegue um lugar para poder ver o carro fúnebre. Coberto pela bandeira nacional, o veículo passa lentamente e se perde na distância, como se fosse uma sombra que se desloca de acordo com o movimento do sol. O povo se dispersa naturalmente. O Consertador de Tudo, de repente se vê quase sozinho, a olhar a imensidão da avenida. Uma mulher puxa conversa, a lembrar as qualidades do morto, a informar que o martírio ainda não havia terminado: antes do enterro em Juiz de Fora, lá na imensidão das Minas Gerais, ainda haveria de passar/passear em Brasília.

Depois de se despedir da mulher, o Consertador de Tudo foi procurar pelo edifício onde alguém o havia chamado. Encontrou o prédio muito bonito e muito moderno; diferente dos outros; quero dizer, diferente de uns, parecido com outros. O Arquiteto o recebeu com impaciência. Sua angústia está relacionada com a máquina de escrever. Só consegue escrever seus trabalhos naquela máquina. Diz que já tentou o Serviço Autorizado – que não consegue eliminar o defeito. Chamou o Consertador de Tudo quase em desespero, não sabe mais o que fazer.

O Consertador de Tudo começou com segurança a desmontar a maquina, envolto numa nuvem de fumaça de cigarro. Enquanto ele trabalha, o Arquiteto olha pela janela, talvez procurando por vestígios do cortejo que já passou. Depois de algum tempo, o som da campainha quebrou a inércia. O Arquiteto vai atender, é um vizinho, os dois ficam conversando, um diálogo tenso, insinuações sobre os preconceitos que estruturam a sociedade brasileira respingando por todos os lados.

O Consertador de Tudo continuou a fazer o seu serviço, a ajustar peças. Quando o Arquiteto voltou, eles falam um pouco sobre a máquina, sobre Tancredo, sobre mulheres. A conversa, entremeando o trabalho, dissolve as camadas de indiferença entre o empregado e o patrão. O Tirante da Entrelinha, um objeto minúsculo, insignificante, foi recolocado na máquina sem esforço.

Trabalho findo, café. A conversa se estende. O Arquiteto informando um pouco sobre o morto, sobre a história pátria. E na certa àquela mesma hora em que o Arquiteto e o consertador de Tudo tomavam seu café forte, os dois de pé, comentando o caso (pois como pensar e falar muito tempo de outra coisa qualquer), no Brasil inteiro também se murmurava, bisbilhotava, recordava.

Terminado o café, hora de ir embora. No corredor, o Consertador de Tudo acende um cigarro e pede ao Arquiteto que o recomende aos amigos, serviço sempre é bem−vindo.

O Consertador de Tudo, enquanto caminha para fora do edifício, para a imensidão das ruas, sente falta de ar: sabia que perdia a respiração todos os dias um pouco, que principiava a perdê−la mais naquele dia sobre a grama do parque, com o verde por baixo dos pés e o amarelo do sol por cima, cada vez mais ia ficando sem ar, ele o ia perdendo com as coisas que se perdiam lhe passando diante dos olhos escancarados, uma atrás da outra, vagarosas – como passa um cortejo.